Os amadores

Um das coisas que pude observar com clareza durante minha temporada nos EUA foi a diferença no conceito de amizade que existe entre aqui e lá.

Certa tarde em um evento em Los Angeles, durante uma conversa despretensiosa, uma mulher me perguntou:

– Quantos amigos você tem?

Parei. Pensei. – Ah, não sei, muitos.

– Não, mas assim, amigos próximos…

– Sei lá, pelo menos uns vinte.

– Não, você não entendeu. Me refiro a amigos, assim, que você confia mesmo, que você conversa com frequência, com quem você pode contar.

– Acho que foi você quem não entendeu – respondi sorrindo, antes de repetir. – Pelo menos vinte.

Muitos dos meus amigos são amigos há uma, duas décadas. Tem os amigos do prédio onde eu nasci, que são amigos, literalmente, desde que nasci. Tem os amigos do Jardim II, os da 1ª série, os da 3ª, os da 7ª e os do 1º colegial. Surpreendentemente, tem os grandes amigos do cursinho – quem faz amigos no cursinho?

E tem também o !kbhit().

Conheci os primeiros membros do !kbhit() no melhor estilo “amigo-da-namorada-do-primo-da-vizinha-da-minha-vó.” Depois de uma viagem despretensiosa, percebi que tinha muito mais em comum com aquele grupo de engenheiros do interior que faziam paródias musicais do que com o mundo do qual fazia parte naquele momento. E assim o !kbhit() passou a ser composto por “dez engenheiros e o Coxa”.

Sem nunca ter assistido a uma aula daquela universidade, frequentei jogos universitários, fui batizado como membro honorário de uma república; fui a churrascos, formaturas; gritei o hino da faculdade como se tivesse feito parte daquele universo. E de certa forma, fiz.

Aos poucos, passei a ser apresentado como “amigo da faculdade” – era mais fácil assim.

Aos poucos, fui confirmando minha teoria de que amizade requer manutenção; que se deixada guardada como uma caixa de ferramentas que só sai do armário quando necessário, ela enferruja.

Aos poucos, fui percebendo que às vezes é difícil explicar porque se é amigo: às vezes simplesmente se é.

Em abril de 2007, em minha primeira aula do curso de extensão em roteiro da UCLA, Scott Kraft sugeriu que elaborássemos duas perguntas no formato “E se…?” A ideia era que uma delas viesse a ser a base da história que desenvolveríamos durante os próximos meses.

Para algumas pessoas as ideias vêm aos montes. Para essas, falta apenas tempo para sentar e desenvolver tantas e tantas possíveis histórias que sem dúvida se tornariam grandes sucessos de bilheteria. Se há tempo, então recai sobre elas a árdua tarefa de decidir qual história desenvolver primeiro.

Eu não sou uma dessas pessoas.

Ideias geniais me vêm a cada ano bissexto. No resto dos dias, preciso lapidar histórias de blocos de mármore; enfrentar diariamente – e sozinho – a intimidadora página em branco.

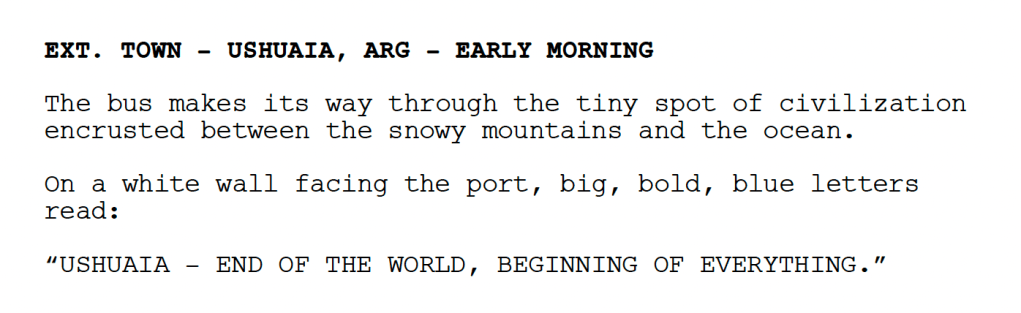

Com seu processo – que, é claro, vai além das duas simples perguntas – Scott Kraft tornou a página em branco menos assustadora e, em algumas semanas, comecei a escrever “Sixteen Light-Years Away”, um roteiro sobre um adolescente de Ushuaia, na Argentina, que perde o irmão mais novo e é forçado a viver com a avó numa pequena cidade praiana nos EUA, onde desenvolve uma inesperada amizade com a vizinha de dez anos que lhe ensina a ver o mundo com outros olhos.

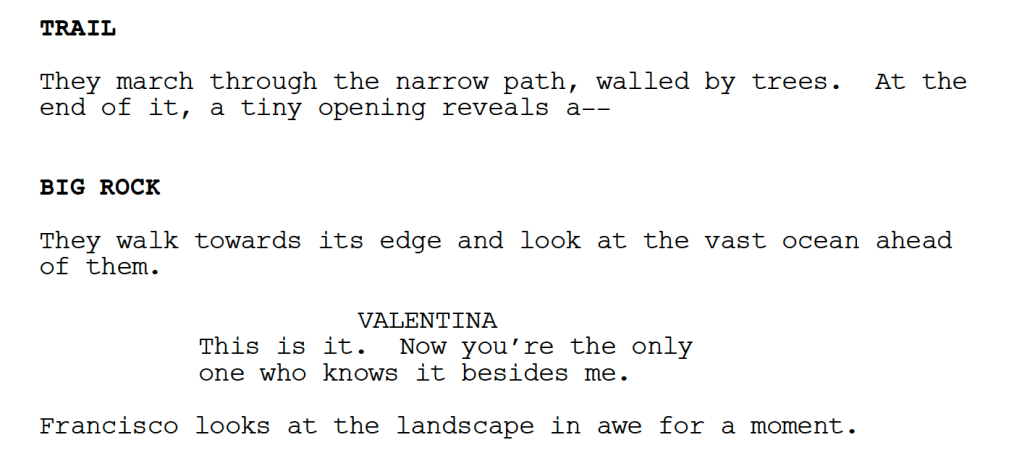

Cerca de um ano depois, após muitas noites solitárias enfrentando a sempre imponente página em branco, a primeira versão do roteiro estava pronta. Resolvi adaptar a história para enviá-la a um concurso de desenvolvimento de roteiro aqui no Brasil. A pequena cidade nos EUA virou uma pequena cidade no nordeste; Johnny virou Francisco, Annie virou Valentina, e assim como os personagens, o roteiro também ganhou um novo nome em português: Do Outro Lado da Lua.

O concurso premiava 10 projetos entre cerca de 900 inscritos. “Do Outro Lado da Lua” foi o 12º.

Francisco voltou a ser Johnny, Valentina voltou a ser Annie e “Sixteen Light-Years Away” chegou às mãos de Barney Lichtenstein, o mentor da UCLA que faria as últimas considerações sobre o roteiro antes do término do curso. Barney não apenas foi incrível em seus comentários, mas também escreveu uma carta de recomendação que acabou sendo decisiva na minha seleção para a bolsa CAPES/Fulbright que receberia meses depois.

Sem saber do futuro que me aguardava, fui de férias a Ushuaia e pude ver com meus próprios olhos, pela primeira vez, aqueles lugares que já pareciam vívidos na descrição das páginas do meu roteiro.

As primeiras páginas do segundo tratamento de “Sixteen Light-Years Away” foram lidas por Dan Vining, um dos professores e membros da comissão de seleção do American Film Institute. Foi ele que, durante minha entrevista, disse ter ficado bastante intrigado com o roteiro e com vontade de continuar a lê-lo. Assim, “Sixteen Light-Years Away” me abriu as portas do AFI – e de um mundo de aprendizagem do qual eu faria parte nos dois anos seguintes.

“Sixteen Light-Years Away” ficou adormecido enquanto o AFI me forçava a lapidar mais e mais blocos de mármore. No dia de Ação de Graças – haveria um dia melhor? – conheci Barney Lichtenstein pessoalmente. Durante um agradável almoço no Mimi’s Café que ele insistiu em pagar, agradeci por tudo que havia feito por mim e contei a ele toda a saga do roteiro que havia me levado até ali, com a promessa de mantê-lo informado sobre os futuros acontecimentos.

Foi então que “Sixteen Light-Years Away” caiu nas mãos do meu amigo e produtor André Gevaerd. André, quem eu havia conhecido na Austrália aos 16 anos e quem havia reencontrado poucos anos antes, abraçou o projeto e se disse decidido a filmá-lo na sua cidade natal, em Santa Catarina.

Novamente, Johnny virou Francisco, Annie virou Valentina, e agora a pequena cidade do nordeste virou a praia de Canto Grande, em Bombinhas. Personagens deixaram de existir, novas locações surgiram e “Do Outro Lado da Lua” ganhou mais uma versão.

No início deste mês, André, a essa altura tão envolvido no projeto quanto eu, me levou a Canto Grande para que eu conhecesse aquele lugarejo que ele insistia ser perfeito para o filmar o roteiro.

Quase cinco anos se passaram desde que a história de Johnny/Francisco e Annie/Valentina começou a surgir. O roteiro já foi lido por muitos, mentorado por vários, abraçado por alguns e me abriu portas que eu jamais pensei pudessem ser abertas. Enfim, cumpriu seu papel de roteiro.

Agora, pouco a pouco, “Do Outro Lado da Lua” deixa de ser uma empreitada individual e solitária e começa a ganhar o apoio de pessoas que acreditam no projeto e querem dar vida àquelas pessoas e lugares que só existem no papel.

Pouco a pouco, “Do Outro Lado da Lua” deixa de ser um roteiro e começa a ser um filme.

Fotos: arquivo pessoal